Décès de Michel Hénon, Astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur

- Détails

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue, Michel Hénon, directeur de recherche émérite au CNRS et astronome à l’Observatoire de la Côte d’Azur, dans la nuit du 6 au 7 avril. Michel a été incinéré le vendredi 12 avril dans la stricte intimité familiale.

Michel Hénon a été l’une des figures emblématiques de l’Observatoire de Nice et celui de la Côte d’Azur. Ses contributions, dès les années 1960 et 1970, ont posé autant de jalons qui ont marqué à la fois l’astronomie et les mathématiques modernes.

Les recherches de Michel Hénon, comme le comportement chaotique dans les systèmes hamiltoniens, le chaos dans les systèmes dissipatifs, liés par exemple à la convection ou à la turbulence, constituent de véritables contributions originales avec, l’attracteur dit de Hénon qui est le premier exemple vraiment simple d’un attracteur étrange.

Les retombées des travaux de Michel Hénon dans le domaine du système solaire, la dynamique des galaxies et les anneaux planétaires ont suscité de nombreux autres travaux par ses disciples et avec ses collaborateurs qui l’ont qualifié de "roi de la simulation intelligente" puisque l’attracteur de Hénon a été découvert sur une calculette programmable dans les années 70’s. Le départ de Michel Hénon laisse une grand vide au sein de notre observatoire et sans doute parmi les chercheurs et amis français et étrangers à qui nous présentons nos sincères condoléances.

Farrokh Vakili, au nom des personnels de l’Observatoire de la Côte d’Azur

Le chant du cygne des étoiles super-massives dure plusieurs heures

- Détails

Le chant du cygne des étoiles super-massives dure plusieurs heures

Une équipe internationale composant la collaboration FIGARO(1) (France – Italie – Australie) comprenant des astronomes des laboratoires ARTEMIS à Nice, IRAP à Toulouse et LAM à Marseille a découvert récemment que les étoiles très massives pouvaient exploser suivant une voie originale. Cette découverte est présentée aujourd’hui dans le cadre du colloque international sur les sursauts gamma(2) à Nashville aux Etats-Unis. Elle a été publiée récemment dans l’Astrophysical Journal.

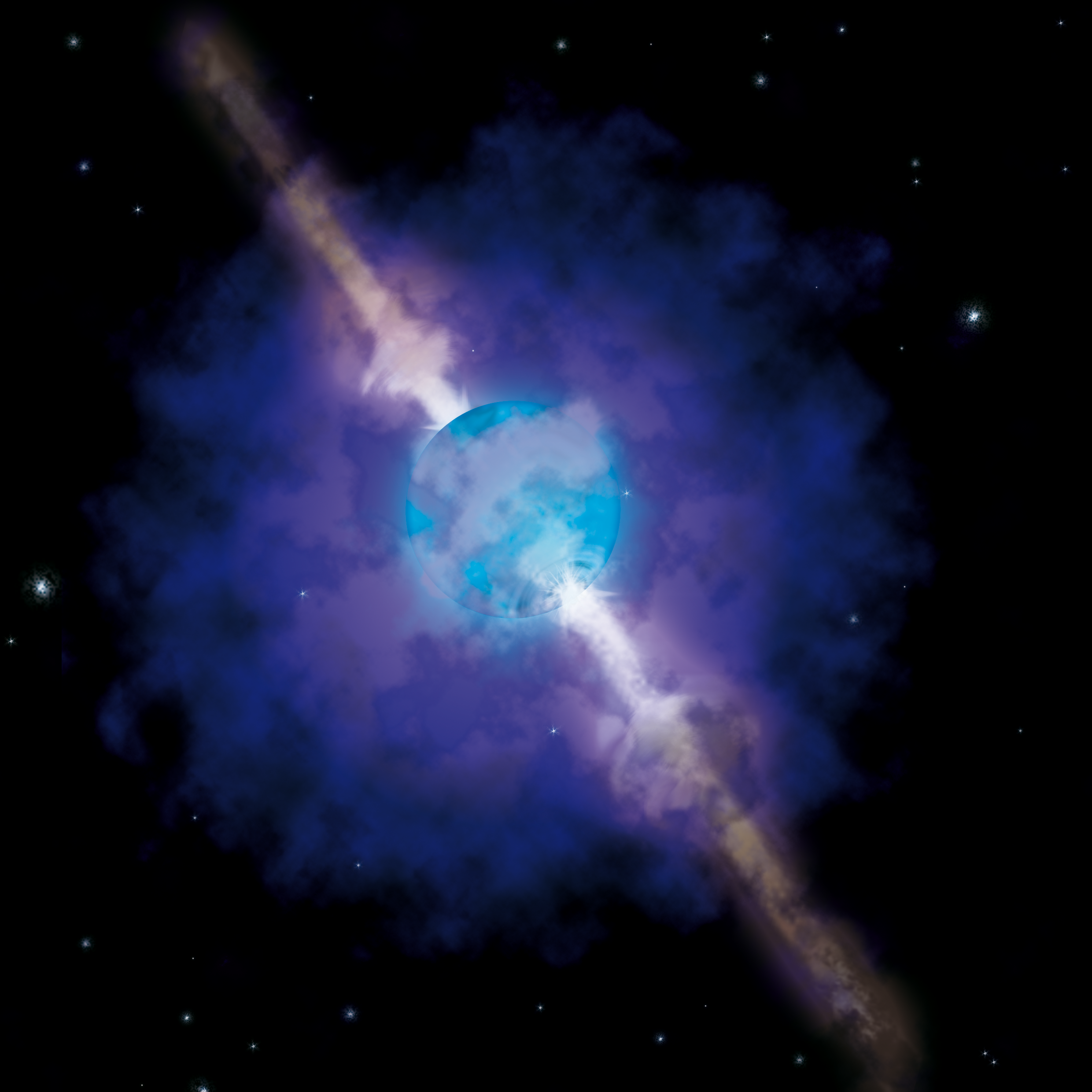

On connaissait jusqu’à présent deux classes de sursauts gamma. Les sursauts « courts » d’une part, qui durent moins de deux secondes, et sont sans doute associés à la fin catastrophique d’un système binaire d’étoiles à neutrons(3), dont les membres se rapprochent inexorablement sous l’effet du rayonnement des ondes gravitationnelles(4). D’autre part les sursauts « longs »durent de quelques secondes à quelques minutes. Ils sont associés à la fin de vie d’une étoile massive, de l’ordre d’une dizaine de fois la masse du Soleil ; l’étoile brule très rapidement son combustible nucléaire, hydrogène puis éléments plus lourds, et à l’épuisement des ressources un trou noir se forme en son centre tandis que les couches externes se précipitent vers le centre (figure 1).

Le 9 décembre 2011 le satellite Swift de la NASA a détecté un sursaut très puissant mais aussi très original, appelé GRB 111209a. En effet, contrairement aux sursauts gamma « classiques », sa durée était d’au moins 7 heures. Immédiatement il était suivi par une armada d’instruments à toutes les longueurs d’ondes, dont le télescope TAROT du CNRS placé à l’Observatoire Européen Austral au Chili et l’observatoire de rayons X XMM-Newton de l’Agence Spatiale Européenne.

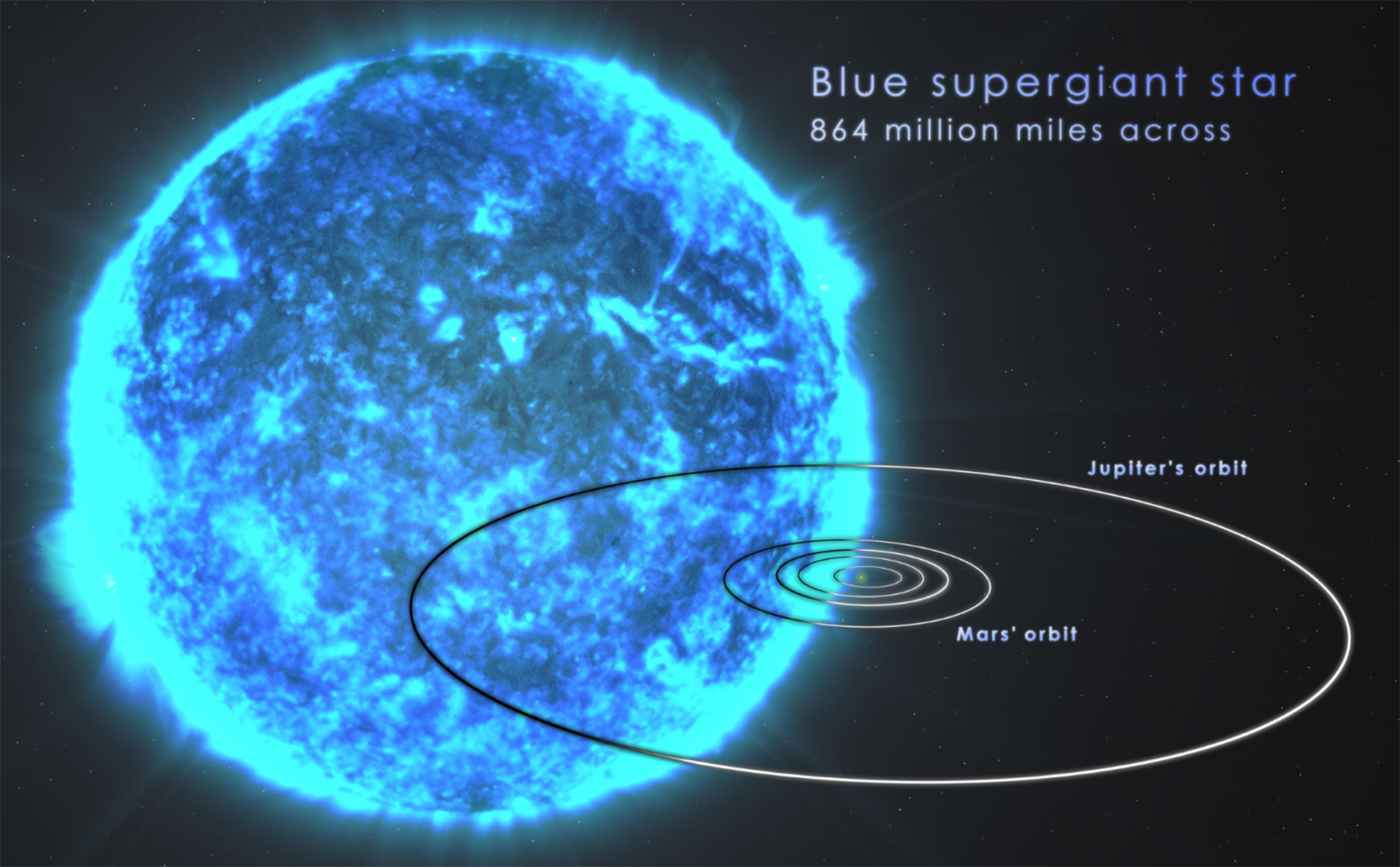

Pour trouver une explication à ce nouveau type de sursaut gamma, il fallait donc imaginer un mécanisme pour alimenter le jet sur une aussi longue durée. Les chercheurs ont proposé qu’un autre « monstre » soit invoqué : une étoile bleue super-géante, faisant 50 fois la masse du Soleil et composée presque exclusivement d’hydrogène, implose à la fin de sa vie en produisant le trou noir en son centre. Dans ce cas cependant, la taille énorme d’une telle étoile – elle s’étendrait jusqu’au-delà de l’orbite de Jupiter – fait que les couches externes prendront plusieurs heures pour se précipiter vers le centre, alimentant le jet pendant cette période (figure 2).

L’un des problèmes est que normalement, les étoiles bleues super-géantes sont environnées d’un vent stellaire très puissant qui les dépouille de leurs couches externes. Il ne reste plus alors que le cœur de l’étoile mis à nu, et ce rapidement après leur formation. Pour maintenir les couches externes en place, l’équipe a proposé que l’étoile soit composée quasi-exclusivement d’hydrogène et d’hélium. Or, depuis le début de l’Univers, plusieurs générations d’étoiles ont été produites, chacune enrichissant un peu plus le milieu interstellaire en éléments lourds comme l’oxygène et le carbone lors des explosions de supernovae. GRB 111209a a été produit à une distance relativement modérée, à un moment où l’Univers devrait être déjà enrichi en éléments lourds, à qui on doit par ailleurs la vie sur Terre. Ces faits semblent, au premier abord, incompatibles entre eux. Cependant, on sait maintenant qu’il existe toujours des régions, de plus en plus rares, composées presque exclusivement d’hydrogène dans notre voisinage galactique.

Si un sursaut long devait se produire dans notre environnement, il aurait des conséquences fatales sur la vie sur Terre, ce qu’ont pointé les astronomes depuis longtemps. Cependant, l’enrichissement en éléments lourds de l’Univers fait que les sursauts gamma deviennent de plus en plus rares, en particulier dans des galaxies comme la notre, riches en populations d’étoiles évoluées. La compréhension de ces événements extrêmes est importante pour la synthèse des étoiles et les mécanismes qui peuvent produire la vie, mais aussi la menacer.

Notes

1. Fast International GRB Afterglow Robotic Observations, collaboration internationale soutenue en France par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS/PNHE), Programme National Hautes Energies, l’Instituto Nazionale di AstroFisica (Italie), et l’Australian Research Council.

2. Les sursauts gamma ont été découverts dans les années soixante-dix sous forme de brusques bouffées de rayons gamma détectées par des satellites militaires américains dont la finalité était la détection d’explosions de bombes nucléaires dans l’atmosphère. Ce n’est qu’à partir des années quatre-vingt-dix que l’on a compris qu’ils se produisaient à des distances considérables où les effets de la dilatation de l’Univers se font sentir. Un jet de matière allant à une vitesse très proche de celle de la lumière est émis, qui sera observé par les astronomes sous forme d’une émission puissante de rayons gamma et X, les formes les plus énergétiques de la lumière, mais aussi en optique, infrarouge et radio.

3. Une étoile à neutron possède la masse de notre Soleil, mais dans un rayon de dix kilomètres au lieu de 600 000 kilomètres)

4. Ces sources sont considérées comme les meilleurs candidats pour la détection d’ondes gravitationnelles par l’instrument franco-italien VIRGO (CNRS/INFN), actuellement en phase de mise au point.

Source

« The Ultralong Gamma-Ray Burst 111209a : The Collapse of a Blue Super-Giant ? », B. Gendre et al., The Astrophysical Journal, 2013 March 20, Volume 766, page 30.

Illustrations

Figure 1 : Explosion d’un sursaut gamma : après la formation d’un trou noir au centre de l’étoile, les couches externes vont se précipiter. Une partie de la matière pourra s’échapper sous forme de deux jets lancés à une vitesse très proche de celle de la lumière (crédit : CNRS/ARTEMIS – Céline Lavalade)

Figure 2 : Une étoile super-géante bleue comme celle à l’origine de GRB 111209a est composée presque exclusivement d’hydrogène et d’hélium. Sa masse est cinquante fois celle du Soleil et sa taille va au delà de l’orbite de Jupiter. (Crédit NASA/GSFC)

Contacts :

- Michel Boer, Laboratoire ARTEMIS (Observatoire de la Côte d’Azur/CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis), michel.boer@unice.fr, 04 92 00 31 88 / 06 77 02 02 95

- Stéphane Basa, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM), stephane.basa@oamp.fr, 04 91 05 69 35

- Alain Klotz, IRAP (CNRS/Univesrité Paul Sabatier-Toulouse III), aklotz@irap.omp.eu, 05 61 55 83 71

La découverte d’une nouvelle galaxie géante par le premier relevé de LOFAR

- Détails

La découverte d’une nouvelle galaxie géante par le premier relevé de LOFAR

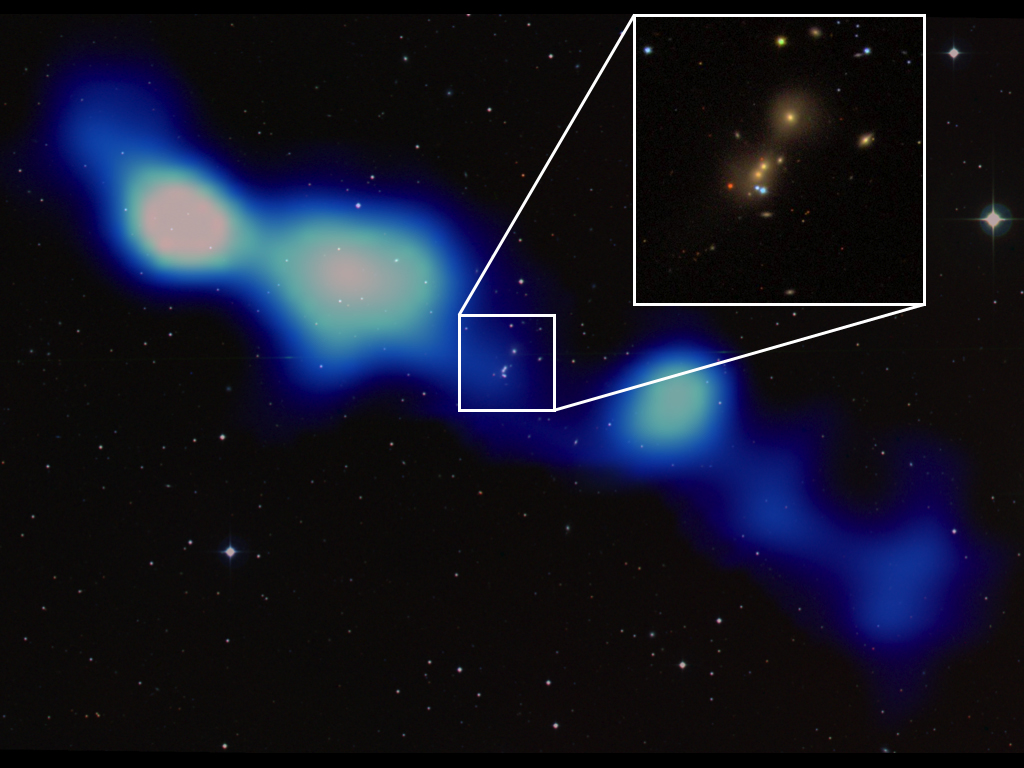

Un groupe d’astronomes, dont Chiara Ferrari et Giulia Macario de l’Observatoire de la Côte d’Azur, a découvert une nouvelle galaxie géante à travers l’analyse d’images radio provenant du premier relevé de tout le ciel Nord effectué avec l’instrument LOFAR (« Multi-frequency Snapshot Sky Survey », MSSS). L’émission radio de cette galaxie géante est associée à du plasma éjecté il y a environ 10-100 millions d’années par un des membres d’un triplet de galaxies en interaction. L’extension de l’émission radio est de l’ordre des millions d’années lumières, bien plus importante de celle du systèmes des trois galaxies responsables de l’injection de matériel dans l’espace inter-galactique.

La distance du Grand Nuage de Magellan déterminée avec précision par la méthode des binaires à éclipses

- Détails

La distance du Grand Nuage de Magellan déterminée avec précision par la méthode des binaires à éclipses

Le projet international Araucaria qui vise à déterminer précisément la distance des Galaxies de l’univers proche vient de franchir une nouvelle étape grâce à l’utilisation d’étoiles de type binaires à éclipses. A l’aide de cette nouvelle méthode, la distance au Grand Nuage de Magellan, la plus proche galaxie satellite de la Voie Lactée, a été déterminée avec une précision inégalée de 2.2%. Or, le Grand Nuage de Magellan (appelé LMC par les astrophysiciens, pour Large Magellanic Cloud) sert de point d’ancrage pour l’étalonnage des échelles de distance dans l’univers. Ce résultat remarquable publié dans Nature, auquel a participé l’Observatoire de la Côte d’Azur et l’Université de Nice Sophia Antipolis, renforce ainsi le premier niveau de l’échafaudage qui mène à la détermination de la constante de Hubble, une quantité fondamentale en cosmologie qui mesure le taux d’expansion de l’univers. Ce projet international est porté par G. Pietrzynski et W. Gieren de l’Université de Conception au Chili.

Le projet international Araucaria qui vise à déterminer précisément la distance des Galaxies de l’univers proche vient de franchir une nouvelle étape grâce à l’utilisation d’étoiles de type binaires à éclipses. A l’aide de cette nouvelle méthode, la distance au Grand Nuage de Magellan, la plus proche galaxie satellite de la Voie Lactée, a été déterminée avec une précision inégalée de 2.2%. Or, le Grand Nuage de Magellan (appelé LMC par les astrophysiciens, pour Large Magellanic Cloud) sert de point d’ancrage pour l’étalonnage des échelles de distance dans l’univers. Ce résultat remarquable publié dans Nature, auquel a participé l’Observatoire de la Côte d’Azur et l’Université de Nice Sophia Antipolis, renforce ainsi le premier niveau de l’échafaudage qui mène à la détermination de la constante de Hubble, une quantité fondamentale en cosmologie qui mesure le taux d’expansion de l’univers. Ce projet international est porté par G. Pietrzynski et W. Gieren de l’Université de Conception au Chili.

La méthode classique pour déterminer la constante de Hubble consiste tout d’abord à mesurer la distance au LMC et d’utiliser cette distance pour étalonner la relation période luminosité des Céphéides (des étoiles pulsantes particulièrement brillantes). Ensuite, la relation période-luminosité, appliquée aux Céphéides détectées dans les galaxies lointaines, permet d’étalonner à son tour la luminosité intrinsèque de certains évènements rares mais extrêmement brillants, et donc détectables de très loin dans l’univers, à savoir les supernova de Type 1a (ou SN1a). Finalement, à l’affût des supernovae SN1a, les astronomes cartographient l’univers proche, et peuvent mesurer directement le taux d’expansion de l’univers (la fameuse constante de Hubble). Par cette approche, qualifiée de cosmologie observationnelle, on peut ainsi étudier le problème épineux de l’énergie noire (cf. Prix Nobel de physique 2011).

Dans cet échafaudage, le point clef est donc la distance au LMC. On peut ainsi trouver dans les revues spécialisées en astrophysique plusieurs centaines d’estimations de distance du LMC (basées sur un grand nombre d’objets astrophysiques). Néanmoins, chaque méthode possède ses propres biais. Ainsi, il n’est pas possible de faire simplement une moyenne de toutes ces distances. La méthode ainsi proposée par l’équipe du Projet Araucaria, basée sur les étoiles de type binaires à éclipses, est une technique simple, géométrique, très précise, pour laquelle les biais de mesure sont très bien maîtrisés.

Une étoile peut graviter autour d’un compagnon et l’éclipser de manière régulière (tout comme la Lune peut éclipser le Soleil). Les variations de lumière ainsi enregistrées (ainsi que des variations de mesure de vitesse), permettent de contraindre avec précision le rayon des deux étoiles qui composent le système. Parallèlement, on utilise une autre propriété fondamentale des étoiles : la relation brillance de surface. Il existe en effet une relation entre les propriétés de corps noir d’une étoile (i.e. sa température ou sa couleur), sa luminosité intrinsèque (i.e. la quantité d’énergie totale qu’elle émet) et son diamètre angulaire (i.e. l’angle sous lequel est vue l’étoile). Ainsi, si l’on dispose d’une relation de brillance de surface précise, il est relativement aisé de déterminer le diamètre angulaire d’une étoile, à partir simplement de sa magnitude et de sa couleur. Finalement, en combinant l’estimation du rayon des deux étoiles de la binaire à éclipse, avec l’estimation des diamètres angulaires, on obtient une estimation précise de sa distance, tout comme une pièce de 1 Euro est vue sous un angle plus ou moins petit selon qu’elle est placée plus ou moins proche de vous.

Mais ceci est plus facile à dire qu’à faire. En effet, les binaires à éclipses utilisées dans cette étude sont des objets froids et faibles en luminosité. Ainsi, l’équipe a suivi près de 35 millions d’étoiles dans le LMC pendant plus de 16 ans. Sur ces 35 millions d’objets, douze systèmes de binaire à éclipse seulement ont été détectés. Parmi ces douze systèmes, huit ont été sélectionnés soigneusement et suivis par des spectrographes et un photomètre infrarouge pendant 8 ans. En combinant finalement la distance estimée des huit binaires à éclipse observées, l’équipe a trouvé une distance au LMC avec une précision inégalée de 49.88+/-0.13kpc (kpc=kiloparsec ; 1pc=3.26 années lumières), ce qui correspond a une précision relative de 2.2%. Ce résultat, assez exceptionnel pour être relevé, permet de contraindre la constante de Hubble avec une précision de 3% ce qui est déterminant pour les modèles cosmologiques actuels.

Mais l’équipe du Projet Araucaria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, la contribution majeure à l’incertitude sur cette mesure de distance du LMC provient de la relation de brillance de surface. Or, cette relation de brillance de surface peut être encore affinée (à une précision de 1%) grâce à la méthode interférométrique. Cette technique, dans laquelle la lumière provenant de l’étoile est recueillie par deux ou plusieurs télescopes a le pouvoir résolvant extraordinaire d’un télescope virtuel de diamètre la distance entre les télescopes, soit de 1 milli-seconde d’arc dans le domaine visible (soit l’équivalent de l’angle sous lequel est vu un petit pois à 1000km, une homme sur la Lune, ou encore… le diamètre angulaire d’une étoile à plusieurs centaines de parsecs). Cette technique de pointe (né en partie à Nice dans les années 1980) constitue justement un domaine de compétence historique de l’Observatoire de la Côte d’Azur et de l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Nicolas Nardetto, qui a participé à cette étude, membre du Laboratoire Lagrange (UMR7293, UNS/CNRS/OCA) et spécialiste des Céphéides et de l’interférométrie, fait ainsi le lien entre ces différentes thématiques et participe ainsi à cet effort soutenu du Projet Araucaria (dont il est également membre), avec ce nouvel objectif d’atteindre une précision de 1% sur la distance du LMC.

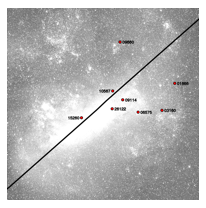

Image : Figure extraite du papier Nature Pietrzynski et al. (2013).

Il s’agit des huit binaires à éclipses détectées dans le Grand Nuage de Magellan,

la plus proche galaxie satellite de la Voie Lactée. Grâce à une mesure précise

de la distance de ces huit binaires à éclipse, une distance au Nuage de Magellan

a été obtenue avec une précision inégalée de 2.2%.

Contacts :

Université Nice Sophia Antipolis :

- Delphine Sanfilippo, 07.86.84.98.13 - medias@unice.fr

Observatoire de la Côte d’Azur :

- Nicolas Nardetto, laboratoire LAGRANGE, 04 92 00 19 68, Nicolas.Nardetto@oca.eu

- Marc Fulconis, 06 89 66 65 56 - marc.fulconis@oca.eu

Un astéroïde va passer dans l’orbite de la Terre

- Détails

Des chercheurs de l’Observatoire de la Côte d’Azur se mobilisent sur le plateau de Calern (Caussols - 06) pour suivre le passage de l’astéroïde 2012DA 14 près de la Terre.

L’astéroïde 2012 DA 14 a été découvert en février 2012. Il est de la famille des géocroiseurs qui, comme son nom l’indique, sont des objets qui croisent l’orbite de la terre. Son orbite est en fait très proche de celle de notre planète. A noter que son passage près de la Terre modifiera sa période orbitale qui passera de 366 jours à 317. Ses dimensions sont assez mal connues, elles sont estimées entre 40 et 50 m de diamètre.

Premières images de 2012DA14 prise par TAROT-Chili le 15 février 2013.

© image TAROT-Chili (CNRS-OCA ARTEMIS/IRAP).

La relative bonne précision dans son orbite montre qu’il n’y a aucun risque d’impact avec la Terre, même s’il doit s’en approcher dans une fourchette de 20 000 à 30 000 km seulement. Son passage au plus près se fera à l’intérieur des orbites des satellites géostationnaires, mais la zone concernée est assez pauvre en satellites artificiels.

Le site d’observation du plateau de Calern (Caussols - 06) sera très impliqué dans l’observation de ce passage dans la soirée du 15 février 2013. Trois instruments vont donc être réquisitionnés pour l’occasion dont le télescope MeO de 1 m 54 de diamètre utilisé par une équipe du laboratoire GéoAzur (OCA - UNS - CNRS - IRD) et qui a la possibilité de pouvoir suivre des objets très rapides comme 2012 DA 14. Cette spécificité permettra de suivre l’astéroïde juste un peu aprés son passage au plus prés de la terre et donc dans la phase ou son déplacement est le plus rapide dans le ciel (un peu plus que le diamètre de la pleine lune en 60 sec de temps). Les observations qui seront menées avec ce télescope seront surtout consacrées à la photométrie de l’objet, la mesure de son éclat, ce qui devrait permettre d’obtenir des renseignements très intéressants sur sa période de rotation sur lui-même. Un autre instrument annexe à large champ permettra de situer l’objet par rapport à un champ d’étoiles fixes pour des mesures astrométriques. Ce type d’observation devrait être également assuré par le télescope TAROT également installé sur le plateau de Calern et qui a la particularité de fonctionner en mode automatique.

Par ailleurs, l’équipe du Centre Pédagogique Planète et Univers (C2PU) réalisera des observations de 2012 DA 14 avec un télescope également implanté sur le plateau de Calern.

Revue de presse :

Communiqué publié par l’agence News Press.

L’astéroïde 2012 DA14 surveillé de près par les scientifiques azuréens, Nice-Matin, 15 février 2013.

Observation de l’astéroïde 2012DA14 par les scientifiques de Géoazur ce soir, La Lettre économique et politique PACA.

Le passage exceptionnel de l’astéroïde 2012-DA 14 suivi par les scientifiques de GeoAzur, Webtimedia, 15 février 2013

La gravité influence les écoulements de matériaux granulaires

- Détails

La gravité influence les écoulements de matériaux granulaires

Les matériaux granulaires sont omniprésents dans la nature et l’industrie. Des exemples typiques sont le sable de plage, les poudres pharmaceutiques, mais aussi la poussière et le matériau qui recouvrent les surfaces des planètes, de leurs satellites et des petits corps du Système Solaire. Les écoulements des matériaux granulaires sont un sujet largement étudié, et pourtant un ensemble complet d’équations les gouvernant n’a toujours pas été découvert. En d’autres termes, la prédiction de ces écoulements est souvent confrontée à de grandes incertitudes en dépit des nombreux efforts pour développer des modèles sophistiqués.

Les matériaux granulaires sont omniprésents dans la nature et l’industrie. Des exemples typiques sont le sable de plage, les poudres pharmaceutiques, mais aussi la poussière et le matériau qui recouvrent les surfaces des planètes, de leurs satellites et des petits corps du Système Solaire. Les écoulements des matériaux granulaires sont un sujet largement étudié, et pourtant un ensemble complet d’équations les gouvernant n’a toujours pas été découvert. En d’autres termes, la prédiction de ces écoulements est souvent confrontée à de grandes incertitudes en dépit des nombreux efforts pour développer des modèles sophistiqués.

Par exemple, le rôle de la gravité dans ces écoulements est encore mal établi, car notre connaissance est basée sur nos observations dans le cadre de la gravité terrestre, alors que la gravité est bien plus faible sur les corps célestes tels que les astéroïdes, la Lune et Mars. En utilisant l’environnement unique disponible à bord d’un avion effectuant des vols paraboliques en micro-gravité, nous avons effectué des expériences dans le but d’explorer le rôle de la gravité (ou de son absence) dans les écoulements de matériaux granulaires. Cela nous permet d’explorer ces écoulements dans des conditions qui deviennent très proches de celles rencontrées à la surface de corps bien plus petits que la Terre. Dans les conditions de gravité terrestre, l’écoulement à deux composantes : un écoulement global que nous induisons, et un écoulement secondaire de type convectif. Ce dernier désigne le mélange des couches supérieures de la matière étudiée avec ses couches inférieures.

Dr Naomi Murdoch et Thomas-Louis de Lophem en apesanteur

avec leur expérience de matériaux granulaires. Photo : ESA/A. Le Floc’h.

Les caractéristiques d’écoulements convectifs sont cruciales dans les applications industrielles telles que la séparation de grains par leur taille, leur forme ou leur densité. Cette problématique peut intervenir, par exemple, dans la production de médicaments dont les composants doivent être parfaitement mélangés. Elle intervient également dans les questionnements en sciences planétaires, tels que la compréhension du comportement des matériaux granulaires à la surface des corps célestes de gravités différentes. Une expérience de cisaillement de matériaux granulaires utilisant une cellule de type Taylor-Couette a été effectuée en micro-gravité à l’aide de vols paraboliques avec l’Airbus de la société Novespace, dans le cadre du programme sélectif « Fly your Thesis » (faites voler votre thèse) de l’Agence Spatiale Européenne. Cette expérience a permis d’explorer le rôle de la gravité en tant que force contrôlant les écoulements secondaires dans un écoulement confiné de matériaux granulaires. Nos expériences montrent que l’écoulement secondaire ne se manifeste pas en l’absence de gravité et que son importance augmente avec le degré de gravité.

Nous suggérons que la gravité ajuste les interactions frictionnelles entre les grains eux-mêmes et ainsi que celles entre les grains et les murs de l’expérience qui contrôlent l’écoulement convectif. Nous présentons des mesures qui soutiennent cette suggestion. Une telle compréhension du rôle de la gravité est important pour interpréter correctement les images des surfaces couvertes de matériaux granulaires envoyées par les sondes spatiales visitant les corps solides du Système Solaire et pour préparer les missions futures – robotiques ou humaines – qui interagiront avec ces surfaces.

Ce travail est le fruit d’une collaboration entre l’Observatoire de la Côte d’Azur, l’Open University (Angleterre) et l’Université du Maryland (Etats-Unis).

Références

N. Murdoch (OCA, Open University), B. Rozitis (Open University), K. Nordstrom (University of Maryland), S. F. Green (Open University), Patrick Michel (OCA), T-L. de Lophem, and W. Losert (University of Maryland).

Granular Convection in Microgravity, Physical Review Letters, Janvier 2012.

Des anneaux planétaires seraient à l’origine des satellites du système solaire

- Détails

Des anneaux planétaires seraient à l’origine

des satellites du système solaire

Deux chercheurs français viennent de proposer le premier modèle expliquant l’origine de la grande majorité des satellites réguliers [1] de notre système solaire à partir d’anneaux planétaires. D’abord testé en 2010 sur les lunes de Saturne, ce modèle unique expliquerait aujourd’hui la répartition des nombreux satellites des planètes dites « géantes », et permettrait également d’expliquer la présence des satellites des planètes dites « terrestres » telles que la Terre ou Pluton . Ces résultats sont déterminants pour comprendre et expliquer de manière universelle la formation des systèmes planétaires. Ces résultats sont publiés le 30 novembre 2012 dans la revue Science.

Les systèmes planétaires des géantes (Jupiter, Saturne…) se distinguent fondamentalement des planètes terrestres (Terre, Pluton…). Alors que les géantes sont entourées d’anneaux et d’une myriade de petits satellites naturels, les planètes terrestres possèdent peu de lunes, voire une seule et unique, et aucun anneau. Jusqu’à présent, deux modèles étaient couramment utilisés pour expliquer la présence de ces satellites réguliers dans notre système solaire. Dans le cas des planètes terrestres comme la Terre ou Pluton, ces modèles indiquent qu’une collision géante serait à l’origine de la formation de leurs satellites. Dans le cas des planètes géantes, ils prévoient que les satellites se seraient formés dans une nébuleuse entourant la planète. Mais ces modèles ne permettent pas d’expliquer la répartition spécifique et la composition chimique des satellites en orbite autour des planètes géantes. Une autre théorie semblait donc nécessaire.

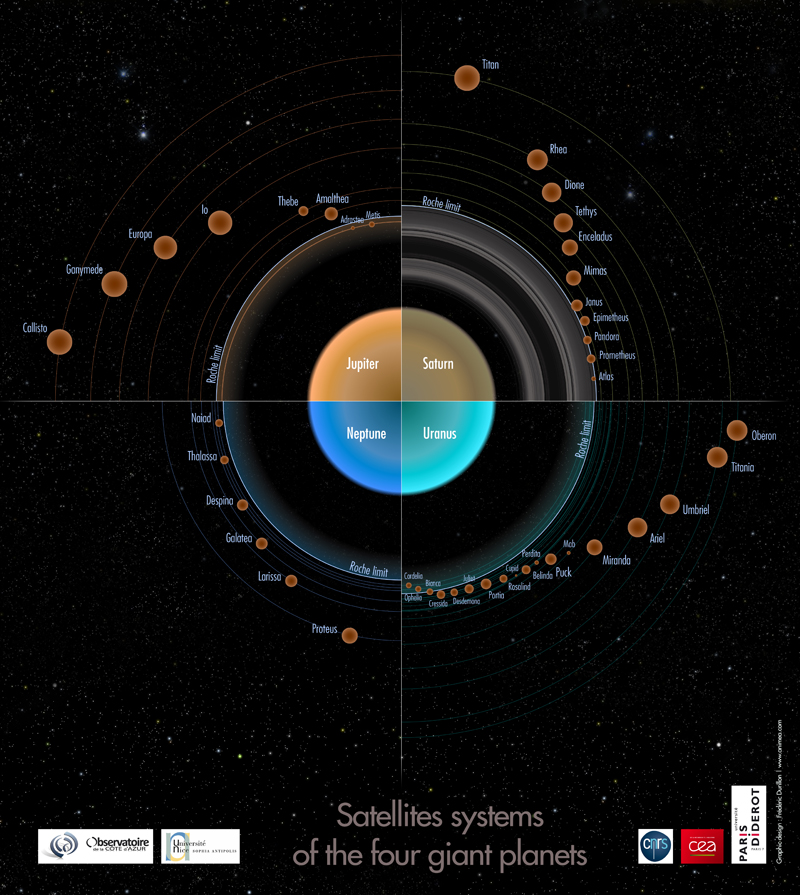

| La répartition et la taille des satellites des quatres planètes géantes (Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus). Credits SAp/Animea |

En 2010 et 2011, grâce à des simulations numériques et aux données de la sonde Cassini, une équipe de chercheurs français a développé un nouveau modèle décrivant le mécanisme de formation des lunes de Saturne . Les chercheurs ont découvert que les anneaux de Saturne, disques très fins de petits blocs de glace qui entourent la planète, donnaient eux-mêmes naissance à des satellites de glace. En effet, au cours du temps, les anneaux s’étalent et lorsqu’ils atteignent une certaine distance de la planète (appelée « limite de Roche » [2] ), leurs extrémités s’agglomèrent, formant de petits corps qui se détachent et s’éloignent. Les anneaux donnent ainsi naissance à des satellites en orbite autour de la planète.

{flv}Satellites_from_rings_WEB_FRA_short_1_1{/flv}

Dans cette nouvelle étude, deux enseignants-chercheurs, Aurélien Crida de l’Université Nice Sophia Antipolis et del’Observatoire de la Côte d’Azur et Sébastien Charnoz de l’Université Paris Diderot et du CEA, ont voulu tester ce nouveau modèle et savoir si celui-ci pouvait être généralisé à d’autres planètes. Leurs calculs mettent en lumière plusieurs points importants. Ce modèle de formation des satellites à partir d’anneaux explique pourquoi les satellites les plus gros se trouvent à une distance plus éloignée de la planète que les satellites de plus petite taille. De plus, le modèle prévoit aussi la présence d’une accumulation de satellites près de la « limite de Roche », le lieu de leur naissance, sur le bord externe des anneaux. Cette distribution est donc en parfait accord avec le système planétaire de Saturne. Le même modèle peut également s’appliquer aux satellites des planètes géantes Uranus et Neptune qui sont organisés suivant la même architecture. Ceci suggère que ces planètes possédaient autrefois des anneaux massifs similaires à ceux de Saturne qu’elles auraient, par la suite, perdus en donnant naissance à leurs satellites. Enfin, ce modèle pourrait aussi s’appliquer à la formation des satellites des planètes terrestres. Et, suivant les calculs réalisés par les chercheurs, dans des cas particuliers, un seul et unique satellite peut se former à partir de l’anneau entourant la planète : c’est le cas pour la Terre avec la Lune, et pour Pluton avec Charon.

Ainsi, il serait possible d’expliquer, grâce au seul mécanisme d’étalement des anneaux planétaires, le phénomène de formation de la grande majorité des satellites réguliers de notre système solaire.

.jpg)

| Vue d’artiste de la planète Uranus et d’une partie de son système de satellites naturels à l’époque où celle-ci aurait eu des anneaux massifs. Le bord externe des anneaux, riche en poussières, est le lieu de formation des nouveaux satellites. Le bord interne des anneaux tombe dans l’atmosphère de la planète. © Graphic design : Frédéric Durillon/www.animea.com |

Ces résultats suggèrent que les anneaux planétaires pourraient être un phénomène déterminant dans l’apparition des satellites autour des planètes. À terme, et grâce à la compréhension plus détaillée du mécanisme de formation de ces anneaux, les chercheurs pourraient donc aboutir à un modèle unifié de formation des satellites.

Ce travail est le fruit d’une coopération entre le laboratoire Lagrange (Université Nice Sophia Antipolis, CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur) et le laboratoire AIM (Université Paris Diderot, CEA, CNRS).

Les calculs numériques ont été rendus possibles grâce au soutien financier du programme laboratoire d’excellence (LabEx) UnivEarthS.

[1] Les satellites réguliers sont les satellites qui orbitent dans le plan de l’équateur de la planète à laquelle ils sont associés.

[2] La limite de Roche équivaut à environ 2,5 fois le rayon de la planète. Lorsque les anneaux d’une planète s’étendent jusqu’à atteindre cette distance, ils deviennent instables et forment des agrégats capables de se coller les uns aux autres pour donner naissance à un satellite qui se détachera par la suite de l’anneau.

Référence :

A. Crida and S. Charnoz

Formation of Regular Satellites from Ancient Massive Rings in the Solar System, Science, Nov/30/2012.

Contacts presse :

CEA : Coline Verneau – 01 64 50 14 88 – coline.verneau@cea.fr

Observatoire de la Côte d’Azur : Marc Fulconis – 04 92 00 19 70 - marc.fulconis@oca.eu

Un an en Antarctique !

- Détails

Un an en Antarctique !

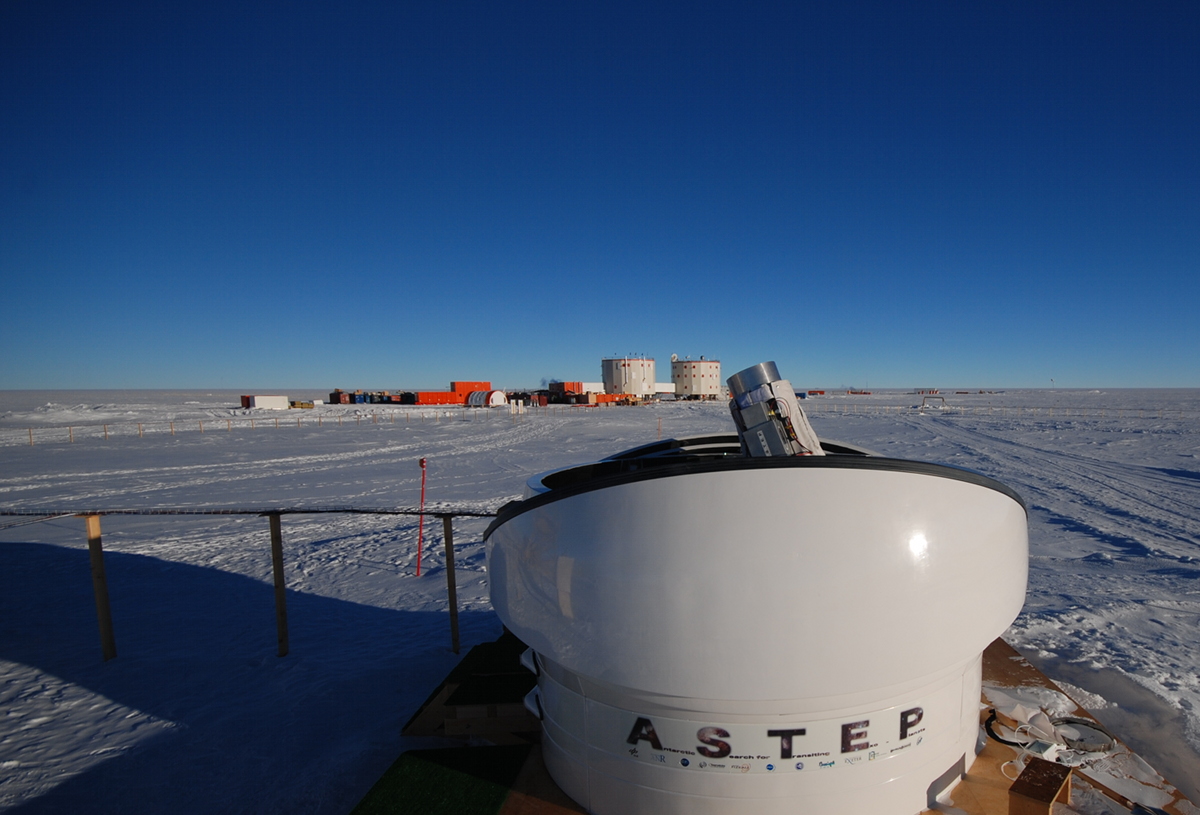

|

| Crédits photo : Eric Aristidi |

Rien n e la prédestinait à partir s’isoler une année entière en Antarctique. Et pourtant, Hélène Faradji, directrice de recherche en neurophysiologie au CNRS, responsable du service partenariat et valorisation de la délégation CNRS de la Côte d’Azur jusqu’en juin 2012, partira en novembre pour rejoindre la station franco-italienne Concordia, en Antarctique, où elle restera douze ou treize mois... Cette base est située sur le Dôme C, un plateau du pôle Sud à 3233 m d’altitude.

e la prédestinait à partir s’isoler une année entière en Antarctique. Et pourtant, Hélène Faradji, directrice de recherche en neurophysiologie au CNRS, responsable du service partenariat et valorisation de la délégation CNRS de la Côte d’Azur jusqu’en juin 2012, partira en novembre pour rejoindre la station franco-italienne Concordia, en Antarctique, où elle restera douze ou treize mois... Cette base est située sur le Dôme C, un plateau du pôle Sud à 3233 m d’altitude.

L’Unité Lagrange, l’un des trois laboratoires de l’Observatoire de la Côte d’Azur, est très impliquée dans le projet Arena de développement d’un observatoire astronomique international en Antarctique. Quand l’unité Lagrange, par la voix du chercheur Nicolas Epchtein, lui propose de partir en Antarctique, Hélène Faradji n’hésite pas. « Les opportunités ne se présentent qu’une fois », explique-t-elle. Après avoir passé des tests médicaux et psychologiques qui ont confirmé sa capacité à remplir cette mission de l’extrême, elle accepte la responsabilité de faire fonctionner le programme d’observation ASTEP (Antarctic Search for Transiting ExoPlanets). L’objectif de ces travaux de recherche est de détecter des planètes extra-solaires.

Hélène Faradji devra manier les télescopes, s’assurer de leur bon fonctionnement, récolter les images, contrôler leur qualité et traiter les données. « Le site de Concordia est isolé du monde, je ne pourrai pas transmettre les données récoltées et il n’est pas possible d’attendre 12 mois pour commencer à les exploiter. »

Hélène Faradji fera donc partie d’une équipe de quinze « hivernants » qui passeront une année entière au Pôle Sud où la température moyenne est de -70° en hiver et -30° en été. Cette équipe est composée de scientifiques, de médecins, de techniciens (mécanicien, plombier, informaticiens, cuisinier...). La présence de femmes est peu fréquente en ces lieux hostiles, mais cette année elles seront 5 pour résister aux rigueurs de l’Antarctique !!