Recherche par Projets

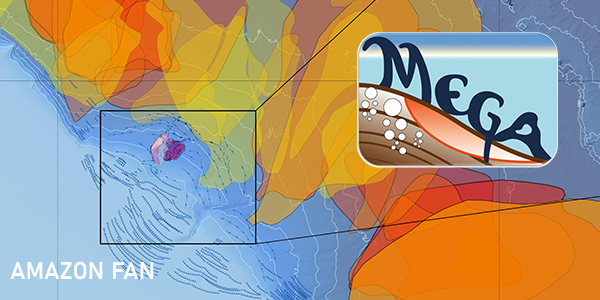

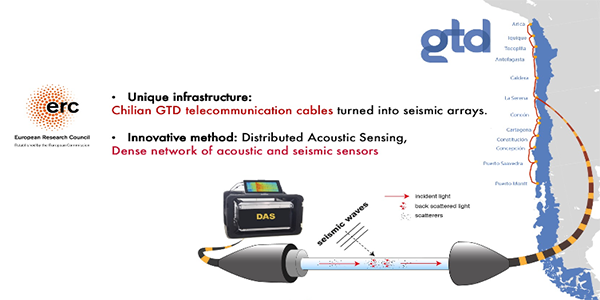

ABYSS - Monitoring giant subduction faults using distributed acoustic measurements on the seafloor - ERC 2022

L'objectif du projet ABYSS est de sonder l'état mécanique d'une zone de faille avant plusieurs grands tremblements de terre (magnitude > 6) afin d'identifier des marqueurs systématiques de la phase préparatoire des tremblements de terre. La cible choisie est l'une des failles les plus actives de la Terre : la zone de subduction chilienne.

Une technologie prometteuse sera utilisée, la mesure acoustique distribuée sur fibres optiques, qui permet de détecter les tremblements de terre grâce aux câbles de télécommunication sous-marins. ABYSS s'appuiera sur le réseau GTD le long de la côte chilienne. Cette capacité d'observation sans précédent, associée au développement du traitement des flux de données en temps réel, renforcera le système d'alerte précoce au Chili en améliorant la rapidité et la précision des alertes sismiques.

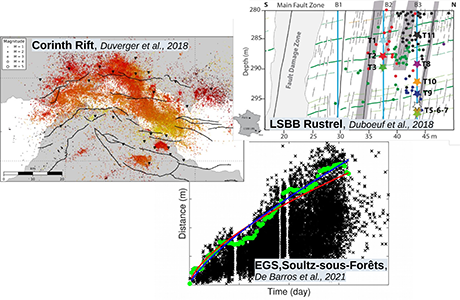

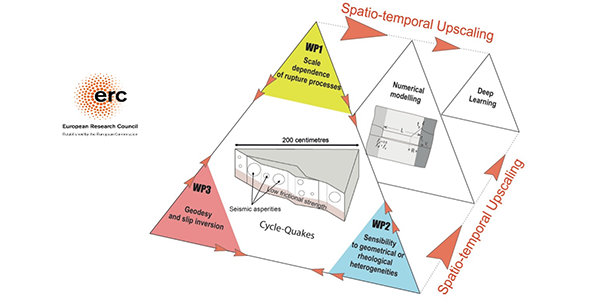

HOPE - HOw Predictable are Earthquakes - ERC 2022

Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles spectaculaires, comme en témoignent les tremblements de terre de Sumatra en 2004 et de Tohoku-Oki en 2011. La prévision des tremblements de terre reste l'un des plus grands défis sociétaux dans le domaine des sciences naturelles. Ce projet de recherche tentera de répondre à la question suivante : Dans quelle mesure les tremblements de terre sont-ils prévisibles ? Nous proposons une approche multidisciplinaire articulée autour de trois axes principaux : (i) la prévisibilité déterministe des tremblements de terre dans des failles simples et homogènes, étudiée en reproduisant et en comprenant les phénomènes sismiques en laboratoire, (ii) la prévisibilité déterministe des tremblements de terre dans des failles complexes et hétérogènes, étudiée par des expériences en laboratoire produisant de multiples cycles sismiques sur des failles avec des hétérogénéités contrôlées et (iii) la prévisibilité statistique des tremblements de terre, étudiée en prévoyant la distribution spatiale de la sismicité expérimentale à l'aide de l'apprentissage automatique.

OSMOSE - tOward a multi-stakeholder Socio-seisMological Observation network for Seismic risk rEduction in Haiti - ANR 2022

Sur ces 50 dernières années, les séismes ont coûté 800 milliards de dollars — l’essentiel dans les pays développés — et 1.3 millions de vies humaines — l’essentiel dans les pays en développement. Face à ces chiffres, qui ne montrent pas de signe d’inflexion, la conscientisation face au risque continue d’appliquer l’approche classique où les connaissances détenues par les scientifiques sont traduites « vers le bas » pour le public et les décideurs. Une approche inverse, « ascendante », où les citoyens collectent et partagent des informations sur les séismes, pourrait-elle être un modèle alternatif ?

WIND - Waveform Inversion of Node Data - Consortium 2020

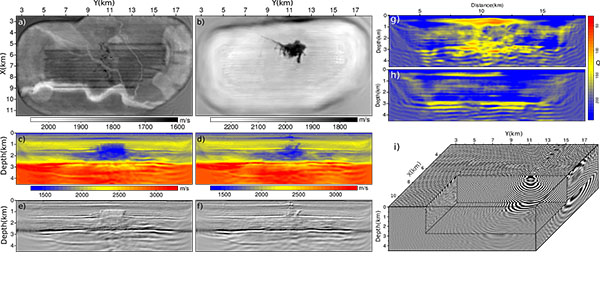

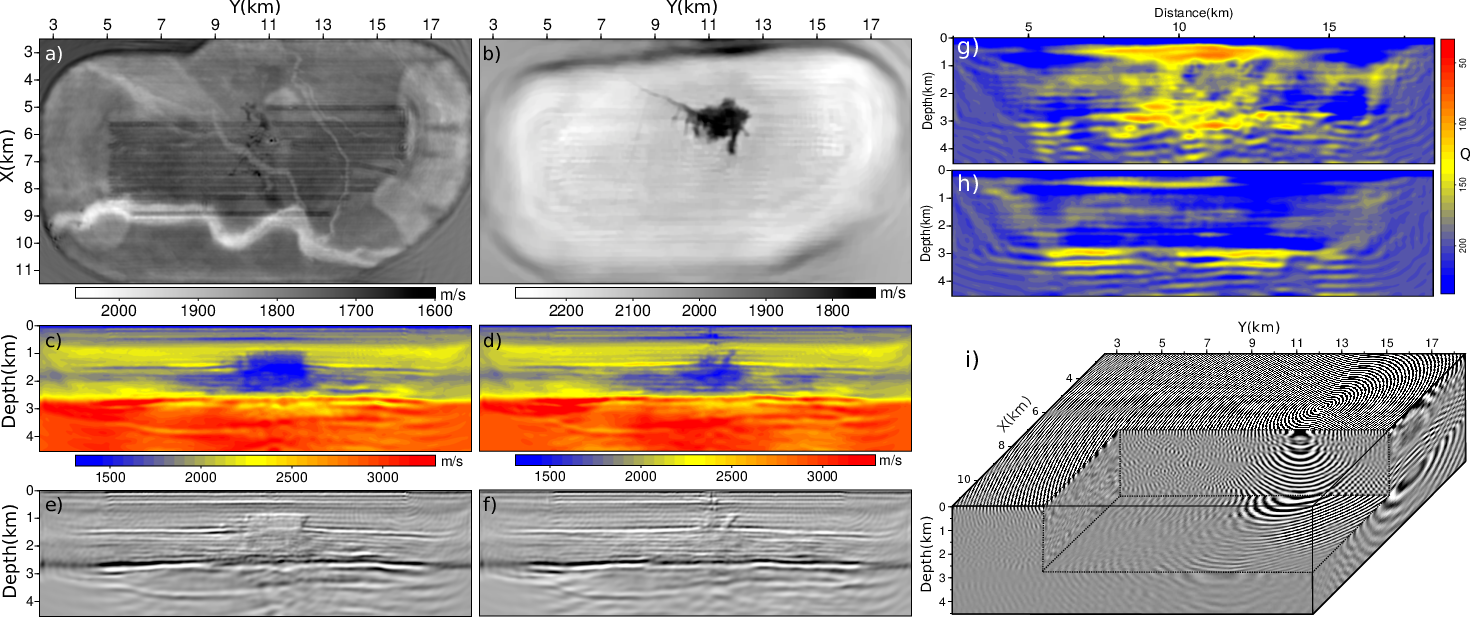

![]() Le projet WIND a pour objectif de développer des méthodes d'imagerie sismique plus particulièrement adaptées à des dispositifs d'acquisition mis en oeuvre avec des parcs de stations sismiques (terrestres ou sous-marines) autonomes. Le fait que le dispositif de réception est fixe par rapport à celui des sources donne la flexibilité nécessaire pour positionner les capteurs par rapport aux sources avec des déports variables de manière à ce que les ondes enregistrées interagissent avec les hétérogénéités du sous sol de manière variée par transmission, réflexion ou diffraction. Le riche éclairage angulaire du sous-sol qui en découle constitue un facteur favorable à une imagerie haute résolution multi-paramètre sous réserve que la méthode d'imagerie puisse assimiler la richesse de l'information contenue dans les mesures sismiques. Dans ce contexte, nous développons des méthodes d'imagerie par inversion de formes d'ondes complètes (FWI: Full Waveform Inversion) qui visent à reconstruire les propriétés constitutives du sous-sol en minimisant une distance entre les données enregistrées et leur analogues simulées numériquement. Trois difficultés majeures sont à surmonter: (1) la nonlinéarité du problème inverse nécessitant de concevoir de nouvelles distances ou stratégies d'optimisation visant à étendre le régime linéaire de l'inversion ou l'espace de recherche. L'approche que nous développons repose sur la méthode de reconstruction de champs d'onde qui introduit une relaxation de l'équation d'onde généré par un terme de rappel aux observations pour mieux ajuster ces dernières lors du problème direct. (2) La non unicité de la solution résultant de l'éclairage incomplet du sous-sol depuis la surface nécessitant d'incorporer des a priori dans le processus inverse sous forme de contraintes ou de régularisations. Nous développons une librairie de régularisation incluant des functions non lisses (localement non différentiables) implémentées avec des algorithmes proximaux. (3) Le coût calculatoire de la simulation numérique des ondes dans des modèles de Terre en trois dimensions nécessitant l'utilisation maitrisée du calcul scientifique haute performance. Nous développons des algorithmes de simulation des ondes dans les domaines temps-espace et fréquence-espace où le problème numérique à résoudre est de nature très différente (problème d'évolution versus problème de condition aux limites). Dans le domaine fréquentiel, nous utilisons à la fois des méthodes directes fondées sur des solveurs multifrontaux tels que MUMPS et des méthodes hybrides fondées sur des préconditionneurs par décomposition en domaine. Nous développons également des méthodes tomographiques où les pentes d'évènements localement cohérents sont utilisées conjointement au temps de trajet des ondes pour améliorer la résolution des modèles et mieux poser le problème inverse via l'information supplémentaire fournie par les pentes. Ces modèles peuvent être utilisés comme modèles de réference ou modèles initiaux pour la migration avant-sommation profondeur et la FWI. On s'intéresse également au problème du design de l'acquisition qui doit se formuler comme un problème inverse. C'est un enjeu important pour des dispositifs de "nodes" où le nombre d'instruments est nécessairement limité et où il s'agit de minimiser l'empreinte de l'acquisition dans l'imagerie.

Le projet WIND a pour objectif de développer des méthodes d'imagerie sismique plus particulièrement adaptées à des dispositifs d'acquisition mis en oeuvre avec des parcs de stations sismiques (terrestres ou sous-marines) autonomes. Le fait que le dispositif de réception est fixe par rapport à celui des sources donne la flexibilité nécessaire pour positionner les capteurs par rapport aux sources avec des déports variables de manière à ce que les ondes enregistrées interagissent avec les hétérogénéités du sous sol de manière variée par transmission, réflexion ou diffraction. Le riche éclairage angulaire du sous-sol qui en découle constitue un facteur favorable à une imagerie haute résolution multi-paramètre sous réserve que la méthode d'imagerie puisse assimiler la richesse de l'information contenue dans les mesures sismiques. Dans ce contexte, nous développons des méthodes d'imagerie par inversion de formes d'ondes complètes (FWI: Full Waveform Inversion) qui visent à reconstruire les propriétés constitutives du sous-sol en minimisant une distance entre les données enregistrées et leur analogues simulées numériquement. Trois difficultés majeures sont à surmonter: (1) la nonlinéarité du problème inverse nécessitant de concevoir de nouvelles distances ou stratégies d'optimisation visant à étendre le régime linéaire de l'inversion ou l'espace de recherche. L'approche que nous développons repose sur la méthode de reconstruction de champs d'onde qui introduit une relaxation de l'équation d'onde généré par un terme de rappel aux observations pour mieux ajuster ces dernières lors du problème direct. (2) La non unicité de la solution résultant de l'éclairage incomplet du sous-sol depuis la surface nécessitant d'incorporer des a priori dans le processus inverse sous forme de contraintes ou de régularisations. Nous développons une librairie de régularisation incluant des functions non lisses (localement non différentiables) implémentées avec des algorithmes proximaux. (3) Le coût calculatoire de la simulation numérique des ondes dans des modèles de Terre en trois dimensions nécessitant l'utilisation maitrisée du calcul scientifique haute performance. Nous développons des algorithmes de simulation des ondes dans les domaines temps-espace et fréquence-espace où le problème numérique à résoudre est de nature très différente (problème d'évolution versus problème de condition aux limites). Dans le domaine fréquentiel, nous utilisons à la fois des méthodes directes fondées sur des solveurs multifrontaux tels que MUMPS et des méthodes hybrides fondées sur des préconditionneurs par décomposition en domaine. Nous développons également des méthodes tomographiques où les pentes d'évènements localement cohérents sont utilisées conjointement au temps de trajet des ondes pour améliorer la résolution des modèles et mieux poser le problème inverse via l'information supplémentaire fournie par les pentes. Ces modèles peuvent être utilisés comme modèles de réference ou modèles initiaux pour la migration avant-sommation profondeur et la FWI. On s'intéresse également au problème du design de l'acquisition qui doit se formuler comme un problème inverse. C'est un enjeu important pour des dispositifs de "nodes" où le nombre d'instruments est nécessairement limité et où il s'agit de minimiser l'empreinte de l'acquisition dans l'imagerie.

Site web : https://www.geoazur.fr/WIND

Financement: consortium de compagnies pétrolières (Chevron, Shell, Total), 405k€ sur 3 ans

PI: Stéphane Operto (email: operto@geoazur.unice.fr; tel: 04 83 61 87 52); Hossein Aghamiry (email: aghamiry@geoazur.unice.fr)

Sponsors: Chevron, Shell, Total.

Collaborations académiques: LJAD (UCA), LJLL (Sorbonne University), ENSEEIHT (Université de Toulouse), MUMPS-consortium, University of Tehran.

Dates : Janvier 2020-Décembre 2023

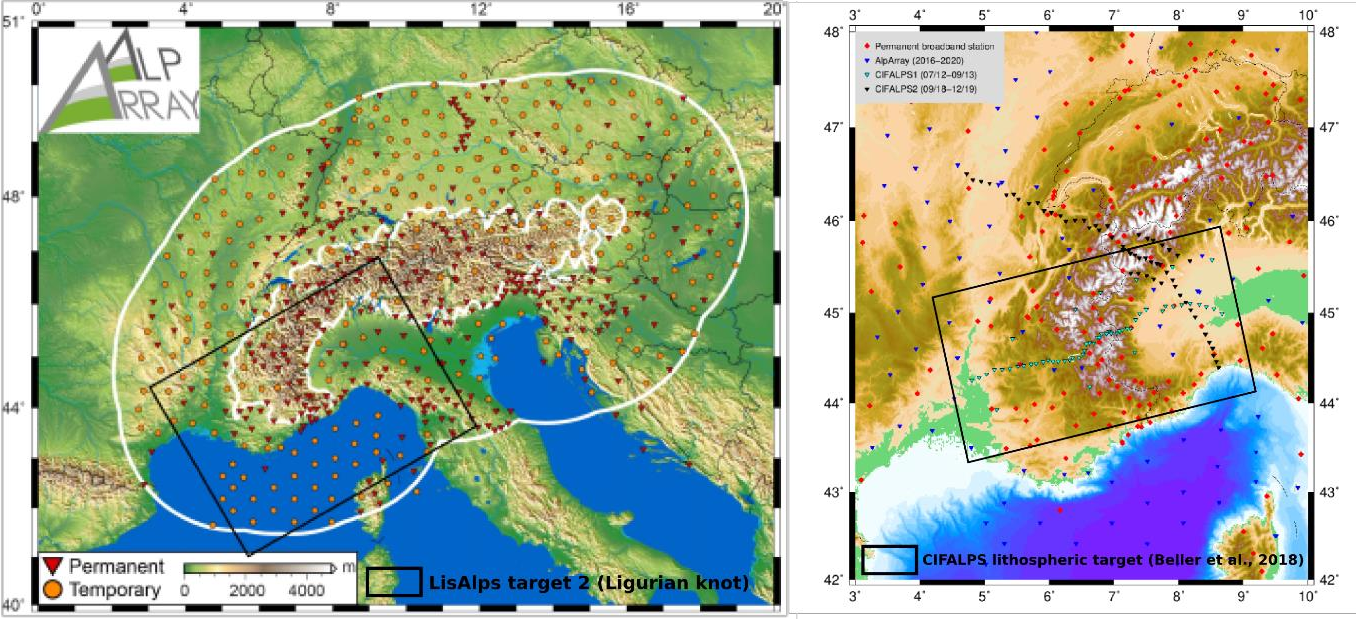

- LisAlps - Probing the 3D Alpine lithosphere by Full Waveform Inversion of the AlpArray teleseismic data - ANR 2021

- NILAFAR - The NILe and AFAR regions: hydrologic changes and impact on human adaptation in the last 20,000 years - ANR 2020

- MARACAS - MARine terraces along the northern Andean Coast as a proxy for seismic hazard ASsessment - ANR JC 2018 - Equateur/Pérou

- EARLI - detection of Early seismic signal using ARtificiaL Intelligence - ERC 2021

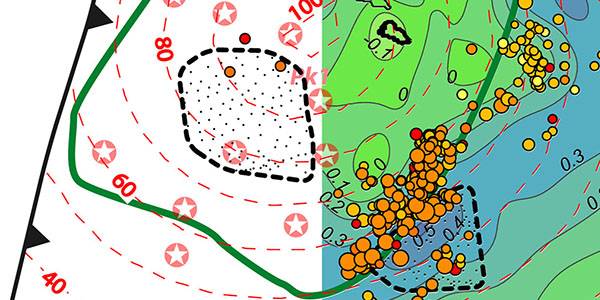

- S5 - Séismes Lents & Essaims Sismiques - ANR 2019

- LDLR - Lunar tidal Deformation from earth-based and orbital Laser Ranging. ANR 2020

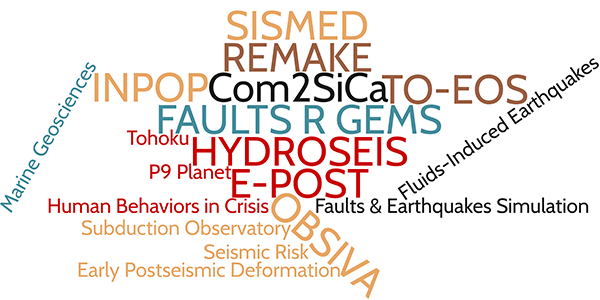

- Com2SiCa - COMprendre et SImuler les COMportements humains sur des territoires en situation de CAtastrophe - ANR 2017

- FAULTS R GEMS - Properties of FAULTS, a key to Realistic Generic Earthquake Modeling and hazard Simulation - ANR 2017

- INPOP et la recherche de la planète P9 - 2016

- REMAKE - Seismic Risk in Ecuador: Mitigation, Anticipation and Knowledge of Earthquakes - ANR 2016

- SISMED - InveStigation par l’Imagerie Sismique de failles sismogènes profondes en MEDiterranée

- E-POST - The Early POSTseismic Deformation - ANR JC 2015

- HYDROSEIS - In-Situ Study of Fluid-Induced Earthquakes and Aseismic Slip - ANR 2014

- OBSIVA - OBservatoire SIsmologique Virtuel de la subduction Antillaise : au coeur de la région source des grands séismes

- TO-EOS - The Tohoku-Oki Earthquake from Earth to Oceans and Space - ANR JC 2011

UMR Géoazur

Campus Azur du CNRS

250 rue Albert Einstein

- CS 10269 - F 06905 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex

+33 (0)483 618 500